Club de lectura: La mestra i la Bèstia

La mestra i la Bèstia

Este mes leemos:

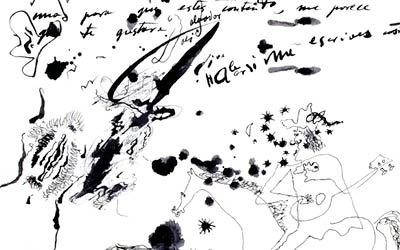

La mestra i la Bèstia de Imma Monsó (con presencia de la autora)

Editorial:

Anagrama

¿Por qué hemos elegido este libro?

- Porque Imma Monsó es una vieja conocida de nuestro Club de Lectura y nos encantará reencontrarnos con ella y hablar sobre su última novela.

- Porque La maestra y la Bestia nos enfrenta a muchos temas que forman parte de nuestra historia reciente: el papel de la mujer, los silencios familiares, aquello de lo que no se tiene que hablar, el miedo…

- Porque, al mismo tiempo quiere dar luza una época oscura y no muy explicada por mediocre y triste: la posguerra de los años 50-60.

- Porque Severina se acaba convirtiendo, al mismo tiempo, en un personaje singularísimo y en un símbolo de la ingenuidad exigida a la educación de la mujer de aquel tiempo.

- Porque nos explica el mundo que, posiblemente, muchos de nuestros padres y abuelos escondieron.

- Porque, des del punto de vista formal es, como todas las novelas de la autora, impecable tanto por lo que hace la forma en la cual narra la historia, como en la lengua en que lo hace: cuidadosa y precisa, que sabe ser coloquial cuando es necesario, y reflejar, exactamente, las contradicciones en el uso de la lengua en la época.

Para saber más:

Una cata...

1

La tarde en que la futura maestra de Dusa se disponía a apagar siete velas de una tarta, bajó a la explanada con la intención de matar el tiempo hasta el momento álgido de la celebración. Pero al contemplar la carretera desolada y los matorrales vencidos por la tramontana, sintió la necesidad de regresar. Se dio la vuelta, y cuando a través de la ventana de la cocina distinguió a su madre ocupada con los preparativos, el pecho le estalló como si una deflagración de lucidez la hubiera alcanzado: «Algún día, de todo esto no quedará nada», se dijo. A esta revelación le siguió un desconsuelo crepuscular nunca antes experimentado, una tristeza que sería la matriz de todos los duelos posteriores. Todas y cada una de las pérdidas la agarrarían por la garganta para lanzarla, como un dardo, al centro de aquella tarde seca y fría de invierno en que descubrió que, algún día, de todo aquello, nada.

Desde entonces vivió habitada por la idea fija de permanecer siempre preparada para perderlo todo y a todos, y de esa disposición para la soledad absoluta extrajo placeres que creía únicos. Hasta los quince años pudo entrenarse sin obstáculos. De hecho, las circunstancias eran idóneas. Hasta esa edad apenas había conocido más compañía regular que la de una madre visionaria, que era todo entusiasmo nihilista y pesimismo exaltado, y la de un padre a menudo ausente, hombre marcado por una enigmática herida y parco en palabras. Que sus acompañantes fueran solo dos, que nunca hubiera pisado la escuela y que cuando miraba por la ventana no viera un alma son factores que sin duda contribuyeron a reforzar su preparación para la pérdida y la ausencia. Su timidez congénita se acentuó también con esta situación. Todo a su alrededor la llevaba al deseo de alcanzar altas cotas de autonomía.

El destino le dio pronto la razón. La soledad absoluta le llegó a Severina en dos sesiones, dos pérdidas casi consecutivas: la del otoño de 1958 (Simona, su madre) y la del otoño de 1961 (Román, su padre). La desolación que ya conocía de tanto practicarla en la imaginación se materializó. La orfandad consumada no era peor que la orfandad potencial. Incluso era algo mejor, porque nunca nada era peor de lo que había imaginado anticipadamente. Además, era joven: detrás quedaba mucho, pero delante había mucho más. Hasta entonces había sido una alumna que iba por libre, apenas había pisado un aula. Sin embargo, el otoño en que murió su padre se había inscrito como alumna oficial para acabar los estudios de magisterio. Se dispuso con buen ánimo a rodearse a diario de una pequeña multitud. Fracasó. Suponía un esfuerzo excesivo hacer lo que nunca había hecho. La promiscuidad del aula la asfixiaba y se veía obligada a actuar con precaución, a dosificar su presencia allí, a escapar, y cuanto antes mejor. Aquel único curso presencial como estudiante de la Escuela de Magisterio de Girona no llegaría a modificar ni su vocación de aislamiento ni su naturaleza solitaria.

A pesar de los momentos de tinieblas o precisamente por ellos, a punto de cumplir los dieciocho seguía disfrutando de la soledad con absoluta entrega: tan absorta en cada cosa que hacía, tan extasiada, tan cautiva, que se preguntaba si las actividades que tanto disfrutaba podían ser consideradas «vicios». De los que ella llamaba «los básicos de la época», fumar, beber, jugar y follar, solo practicaba el primero, con una dedicación exhaustiva y enfermiza que la llevaba a contemplar el mundo a través de una permanente neblina. El segundo lo ejercitaba con un desconocimiento de los efectos del alcohol que convertía el objetivo de emborracharse en una mera tentativa. El tercero lo desconocía: para apostar no tenía un céntimo y las timbas eran cosa de hombres. El cuarto vicio no estaba muy segura de practicarlo adecuadamente. Del mismo modo que fumaba sola y bebía sola, también follaba sola: tales actividades requerían de su mente un grado de concentración demasiado elevado como para alcanzarlo en compañía de otra persona.

En la Normal había desarrollado cierto interés en tenerse por viciosa, posiblemente exacerbado por la retórica de Sección Femenina que impregnaba el programa de estudios. Al principio, no. Al principio, ese discurso que se esforzaba por alejar a las futuras maestras y a las mujeres en general de todo vicio y, por descontado, de cualquier modalidad sexual no encaminada a procrear le pareció innovador. En su casa nadie le había hablado de ese modo. Pero pronto lo aborreció. La moral falangista que aún respiraba buena parte del profesorado en los inicios del franquismo desarrollista proclamaba que nada era más indispensable para una mujer que alejarse de sus demonios. Pero ella no quería renunciar a escucharlos. Los quería a su lado, dialogantes. Estaba convencida de que los vicios dan sentido a la vida si, en lugar de perder energías tratando de esquivarlos, se logra un buen entendimiento con ellos. Sin embargo, ningún dios la llamaba por el camino del vicio: su organismo carecía de las cualidades necesarias para el desenfreno. La bebida, por ejemplo. Empezaba a beber con avidez a la hora de cenar, siempre un vino a granel que le resultaba muy simpático, porque por cada litro el Sindicato de la Vid regalaba un boleto verde para participar en un sorteo que cada dos meses repartía un premio de veinticinco mil pesetas. A continuación, se llevaba a los labios el segundo vaso y se quedaba dormida. Así pues, no podía calificar de vicio una práctica tan pobre, menos aún en una época en que para aspirar al título de vicioso se requería acreditar una embriaguez permanente. El vino sin embriaguez permanente era algo inofensivo, entrañable, familiar, y Severina había crecido entre los anuncios radiofónicos del Sindicato de la Vid que exaltaban las virtudes reconstituyentes del alcohol y los boletos verdes que aparecían bajo el tapón de cada botella y daban derecho a participar en el sorteo. Los anuncios aseguraban que el vino aportaba felicidad, bienestar y prosperidad a todas las familias bebedoras, y ella estaba convencida de que si hubiera logrado beber diez litros diarios y, por consiguiente, obtener setenta participaciones semanales, la felicidad de la familia habría aumentado exponencialmente.

Más información en el Centro:

UNED Barcelona Av. Rio de Janeiro, 56-58 08016 Barcelona 93 396 80 59 activitats@barcelona.uned.es